比較的新しいパソコンには「Thunderbolt 3(サンダーボルト)」が装備されているが、これはいったい何だろうか? そもそも「Thunderbolt 3」と「USB Type-C」は同じものなのか違うものなのか? それすらハッキリ分からない人が大半だろう。そこで今回は、この2つの規格の違いを初心者にも分かるように解説する。

「Type-C」はUSB端子の形の違いを表しているだけ!

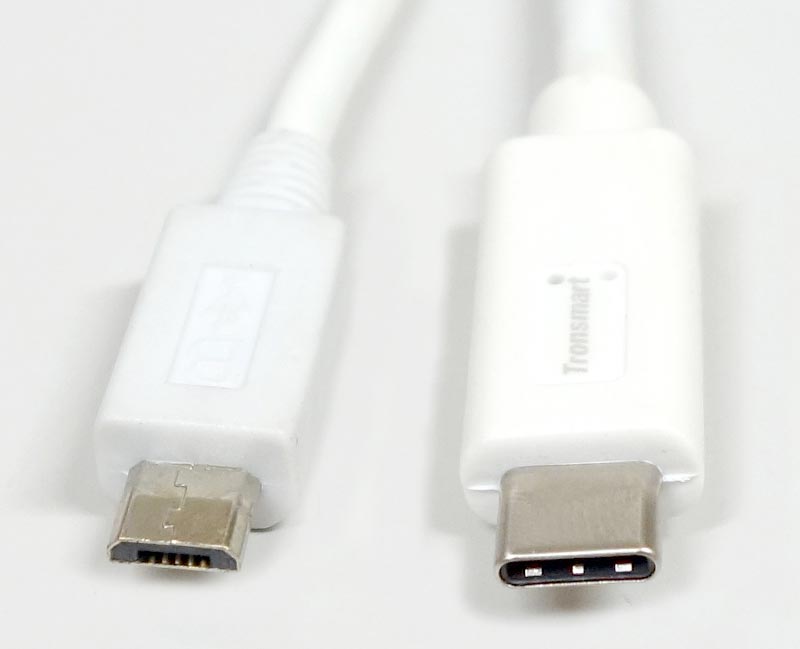

(Image:Jeff28 / Shutterstock.com)

(Image:Jeff28 / Shutterstock.com) 最近のパソコンでは「Thunderbolt 3(USB-C)」という表記を見かけるけど、そもそも「Thunderbolt 3」や「USB Type-C」って何なの? 同じものなの? 違いがよくわからない! という人が多いのではないだろうか? そこで、まずは「USB Type-C」から解説していこう。

“USB”は、皆さんご存じのとおりパソコンやスマホで使われているインターフェイスで、データや電源供給ができる規格。一般的には転送速度が最大480Mbpsの2.0や最大5Gbpsの3.0、最大10Gbpsの3.1 Gen 2などが利用されている。

これに対し“Type-C”は、単に「USB端子の形」を表しているだけ。従来の「Type-A」や「Micro-B」などは挿せる向きが決まっているが、最新のType-Cではどちら向きでも挿せるのが最大の特徴となっている。すでにAndroidスマホやパソコンでも広く利用されているので、一度は見たことはあるだろう。

ただし、「USB Type-C=USB 3.1」ではなくUSB 2.0までしか対応しないものも存在する。また、「USB Type-C」は必ずしも最大100wの電力を供給できる「USB PD(USB Power Delivery)」に対応しているわけではない。とりあえず、ここでは「USB Type-C=USB端子の一番新しい形状」とだけ覚えておこう。

写真左がやや古いAndroidスマホで使われているUSB 2.0 Micro-B。写真右が比較的新しいAndroidスマホで利用されているUSB Type-Cである

最近のAndroidスマホで採用されているUSB Type-C。どちら向きで挿しても大丈夫なのが最大の特徴

次に「Thunderbolt 3」について説明しよう。そもそも「Thunderbolt 3」は「USB Type-C」の形状を利用しており、見た目はまったく同じだ。しかも、「Thunderbolt 3 (サンダーボルト)」と表記されることもあるので、同じ規格だと思うのは無理のないことである。だが、この2つの規格では“扱える信号”に違いがある。

実は、Thunderbolt 3はUSB Type-Cの“オルタネートモード(Alternate Mode)”を利用する「USB 3.1 Gen 2」対応規格である。オルタネートモードとは、USB Type-Cで別の信号を流す仕組みのことで、USBの信号以外に「DisplayPort」「Thunderbolt」「HDMI」などの信号も流せるようになっているのだ。それ以外にもThunderbolt 3は「最大40Gbpsの高速データ転送」「100Wの電力供給」「4Kモニタを2台同時表示」などが可能となっている。したがって、USB Type-Cは必ずしもThunderbolt 3ではないが、Thunderbolt 3なら必ずUSB 3.1 Gen 2 Type-Cに対応しており、映像出力などの拡張機能も利用できると覚えておけばいいだろう。

(Image:amazon.co.jp)

(Image:amazon.co.jp) Amazonで販売されている「Thunderbolt 3」ケーブル。20Gbpsや100W充電などに対応しており、USB Type-Cと互換性がある

(Image:apple.com)

(Image:apple.com) 最新のMacBook Proなどに採用されている「Thunderbolt 3」。見た目はUSB Type-Cと同じだが、最大40Gb/s、最大4大の4Kディスプレイ出力、100Wの電力供給が可能

●参照元:分かりづらいThunderbolt 3とUSB Type-Cの違いを詳しく解説【HANPEN-BLOG】