地方自治体に納税すると、お米や肉、果物といったその地域の豪華な特産品がもらえる「ふるさと納税」。よく“実質負担額は2,000円になる”らしいけど、本当に2,000円で済むの? どういう仕組みになっているの? なんて思っている人も少なくないだろう。そこで今回は、「ふるさと納税」の基本的な仕組みと、自己負担額がたった2,000円になるカラクリを解説しよう。

ふるさと納税「自己負担額2,000円」の仕組み

地方自治体に納税することで、お得に地方の特産物などがもらえる「ふるさと納税」。よく“たった2,000円の自己負担で高価な返礼品がもらえてお得”と言われるが、いったいどういう仕組みになっているのだろうか?

まず「ふるさと納税」は“納税”と言っているが、実際には地方自治体へ“寄付”することになる。お金を寄付すると収入が減るので、確定申告を行うとその寄付金額の一部が所得税や住民税から控除されるため、結果的に減税されることになるのだ。さらに寄付した金額に応じて、自治体の特産品が返礼品としてもらえるのである。この寄付額から2,000円を引いた額が翌年の税金から控除されるため“実質2,000円で豪華な返礼品をもらえる”ことになるというわけだ。

通常、ふるさと納税には確定申告が必要になるが、サラリーマンで寄付先が5自治体以下なら、「ワンストップ特例制度」を利用できる。寄付するときにワンストップ特例申請書を提出すれば、面倒な確定申告をしなくてもよいので、ハードルはかなり低くなる。

実質2,000円負担で済むなら、寄付すればするほど控除額が増えてお得になるのでは? と思う人もいるだろうが、そうはいかない。寄付できる金額は、家族構成や年収、すでに受けている税金控除の金額などで決められているのだ。つまり、自分の寄付限度額を超えて寄付した分の税金は控除されないので、実質負担は2,000円以上になってしまう。したがって、ふるさと納税をする場合は、まず自分の寄付限度額を把握することから始めよう。

家族構成のパターンはいくつもあるので、ふるさと納税のポータルサイトでシミュレーション→こちらで自分の寄付限度額を調べるのがてっとり早い。年収と自分の家族構成を入力すれば自動で寄付金額を算出してくれるぞ!

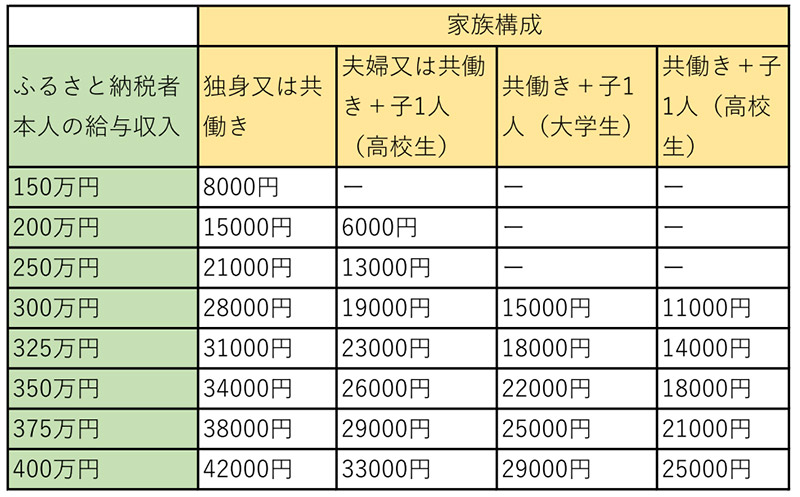

上の表は一例だが、年収と家族構成によって細かく寄付限度額は分かれている。自分の限度額以上寄付すると、本当の寄付になってしまうぞ! 今年の年収が分からなければ、昨年の年収を参考に照らし合わせてみよう

(Image:furusato-tax)

(Image:furusato-tax) まずは「ふるさとチョイス」などのふるさと納税ポータルサイトで、寄付上限額をシミュレーションし、寄付をしたい自治体(返礼品)を選ぼう。最近はスマホ決済でポイントがもらえる場合もある

いかがだろうか? かつては高額な電気製品や商品券など異常な返礼品合戦が話題となったふるさと納税だが、現在、返礼品は寄付金額の3割以下で地場産品でないとダメというルールになっている。それでも、自己負担2,000円で地方のおいしい農産物などがもらえるのだから、やらない手はないだろう。ちなみに、ふるさと納税は毎年12月末が申し込みの締め切りだ。すでに人気の返礼品は品切れになっている場合も多いが、今年こそは、お得なふるさと納税にチャレンジしてみよう。

●ふるさとチョイス(公式)は→こちら