パソコンやタブレット、スマートフォンなどのデバイスやその周辺機器は日々、目覚ましい進化を遂げている。それに伴い、それらの機器を接続するケーブルもまた進化を続けている。かつてはマウスやキーボードなどそれぞれに異なるケーブルが必要だったが、USBの登場により、ケーブルの種類も減り買い換えることなく使えるようになった。

そのUSBにもいくつか種類があるが、2015年に登場したUSB Type-Cは高速のデータ転送が可能で、AndroidスマホやMacBookなどに採用されている。さらにEUではスマホの充電端子をUSB Type-Cに統一しようという動きもある。そこで、今回はUSB Type-C統一の流れと、それに対するアップルの動きを見てみよう。

大きく進化しているUSB Type-C

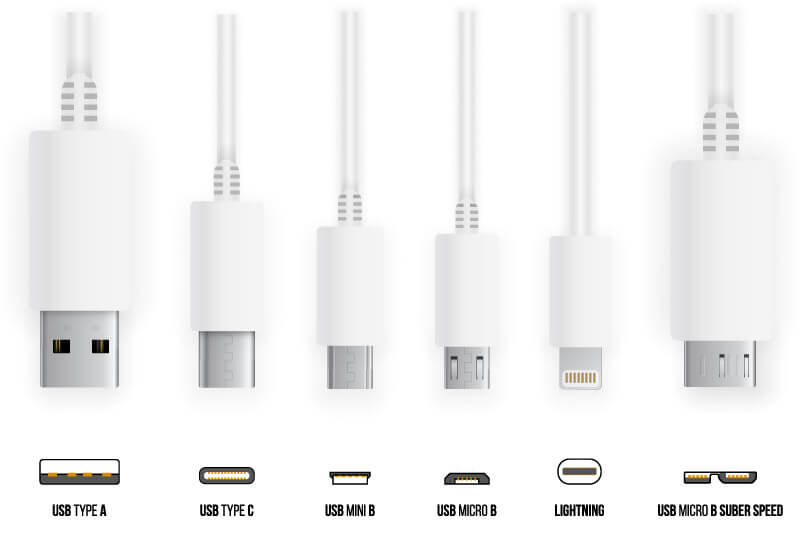

USBには、Type-AやType-C、micro USBなどさまざまな種類がある

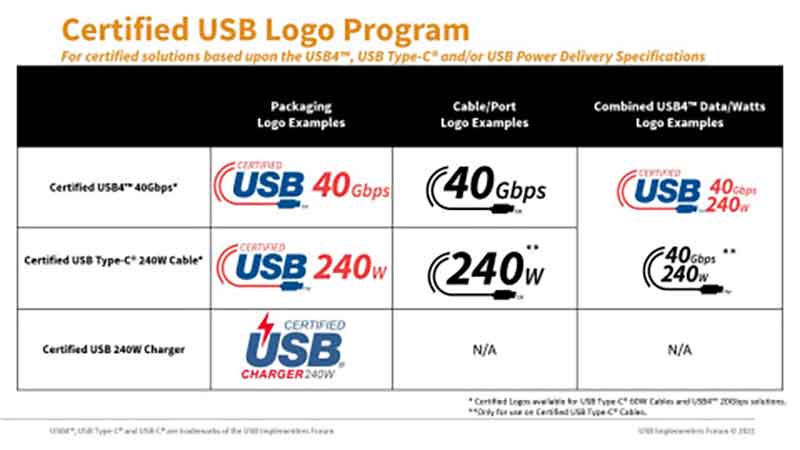

USBの仕様を策定する業界団体USB Implementers Forum(USB-IF)は、60Wまたは240W対応のUSB Type-Cケーブルそれぞれの新たなロゴを発表した。これにより、ユーザーは60Wなのか最大240Wまで対応のケーブルなのか簡単に判別できるようになり選びやすくなるという。

(画像:USB Implementers Forum(USB-IF)から引用)

USB Type-Cは2021年5月にアップグレードされ、これまでの100Wから最大240Wの給電の対応が可能となった。これにより、ゲーミングノートPCや4Kディスプレイ、プリンターなどといった消費電力の大きなデバイスでも使えるようになる可能性があり、ますます汎用性が高まっていきそうだ。

そういった流れのなかで、欧州連合の欧州委員会は2021年9月にスマホの充電機器の端子をUSB Type-Cに統一する法案を発表した。欧州委員会によれば、これにより消費者の不便さを解消できる上に、新たな充電器の買い替えが不要となるために年間約1,000トンの電子廃棄物の削減につながると言及している。

アップルはiPhoneに独自のLightning端子を採用しているため、この法案が通れば事実上、廃止に追いやられることとなるのだ。MacBookやiPad miniはUSB Type-Cに切り替わっているのだが、先日発売されたiPhone 13シリーズもLightning端末のままだ。この法案に対し、アップルは「技術革新を抑制し、欧州の経済や消費者に悪影響を及ぼす」と反発している状態だ。

アップルがLightning端末にこだわるのには大人の事情も?

(Image: Shahid Jamil / Shutterstock.com)

(Image: Shahid Jamil / Shutterstock.com) もしかしたらLightning端子をやめ、ワイヤレス充電のみになる可能性も?

では、なぜアップルはLightning端末にこだわり続けるのだろうか。すでに何億というデバイスが世界中で出回っているため、変更の影響はあまりに大きいということのほかにも、どうやら大人の事情もあるのかもしれない。

スマホジャーナリストの石川温は自身のメールマガジン「石川温のスマホ業界新聞」のなかで、アップルがUSB Type-Cを嫌う理由のひとつにはライセンスビジネスへの影響があるのでは、との考察を述べている。周辺機器メーカーがLightning対応のケーブルを作る際にはアップルへのライセンス料が発生しているのだという。おそらく莫大な金額なのだろう。USB Type-Cの一本化が決まればそれが入って来なくなるために、反対しているというわけだ。

ただ、やはり世界的な流れではUSB Type-Cへの統一に進んでいる。アップルのLightning端子の廃止も秒読み段階に入っているのかもしれない。だが、これまで大きな技術革新で何度も世界を驚かせてきたアップルだ。何か新たな対応策を生み出す可能性もある。今後のアップルの対応に注目だ。

参照元:「USB Type-C」の新たなロゴが公開される–60W/240Wを識別【CNET Japan】