11月1日より最新の偽造防止技術を取り入れた新500円硬貨の流通が始まった。1982年に誕生した500円硬貨、2000年現行の2代目が発行され、今回21年ぶりのデザイン刷新で3代目500円硬貨の誕生となる。2021年度中に2億枚の発行が予定されているというが、現在流通している2代目の硬貨に比べてどう変わったのだろうか。また、キャッシュレス化が進むなかで、なぜ今コストをかけてまで新硬貨が発行されるのだろうか。過去の苦い経験を振り返りつつ、今後の硬貨の行方を考える。

世界初の技術も導入。バイカラーの新500円硬貨

(出典元:財務省)

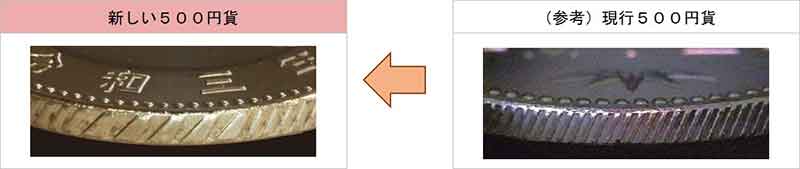

(出典元:財務省) 貨幣側面には斜めギザの一部(上下左右4か所)が他のギザと異なる形状になっている。 通常貨幣(大量生産型貨幣)への「異形斜めギザ」導入は世界初

(出典元:財務省)

(出典元:財務省) 貨幣表面のふちに「JAPAN」(上下2か所)、「500YEN」(左右2か所)の文字が加工されている

(出典元:財務省)

(出典元:財務省) 見る角度によって違うが、上から見たときは「JAPAN」の文字、下から見たときは「500YEN」の文字現れる

30代以上の人ならば、初代500円玉のデザインをまだ覚えている人も多いだろう。2000年に現行の500円硬貨に変わったのには、ある苦い経験があった。当時の為替レートで170円ほどだった韓国の500ウォン硬貨と材質や大きさ、重さがほぼ変わらないものであったため、自動販売機などで大量に500円硬貨と交換される被害が全国で相次いだのだ。そこで偽造を防止するため、2000年に2代目のデザインに刷新されたのだった。

今回刷新された理由も、やはり偽造防止のためだという。警視庁によると偽造500円硬貨の発見枚数は平成29年には530枚、令和元年には306枚と減少傾向にはあるものの、依然なくなってはいない。世界でも有数の高額面貨幣であるために、紙幣と同様約20年ごとに偽造防止の最新技術を盛り込んだデザインに刷新されるのだ。

では、どう変わったのか。最も大きなものは素材だ。初代の素材は白銅貨、2代目のはニッケル黄銅とそれぞれ1種類の素材から作られていたのに対し、新硬貨はニッケル黄銅、白銅及び銅、3種の素材を使った「バイカラー・クラッド(2色3層構造)」になった。また、世界初となる「異形斜めギザ」が導入された。これは側面に施されたギザの一部が異なる形状のギザになっているのだという。新硬貨を手に入れた暁には、ぜひ実際に確認してみて欲しい。

大規模災害などでは、やはり現金がなければ困ったことに

偽造防止のために必要であっても、刷新にはやはり莫大なコストがかかる。キャッシュレス化が進んでいる今、必要なことだろうか?「ゼネラルリサーチ株式会社」が9月に行った「新500円硬貨とキャッシュレス決済」に関するインターネット調査でも、「新500円硬貨に興味があるか」という設問に対し、45.5%の人が「あまり興味がない」もしくは「まったく興味がない」と答え、その理由として35.9%の人が「キャッシュレス決済の利用頻度が高くなったから」と回答している。

だがその一方でネット上の声を拾ってみると、「キャッシュレスも良いが、様々なトラブルがあったりで100%信頼度は持てない」「やっぱり災害時は現金」「財布の中にある重みも小さな子どもにはぜひ経験してほしい」などといった意見が多く、使う頻度は落ちてもはやはり需要はあり持ち続けたいという人も多いようだ。

確かに自然災害の多い日本において、完全に硬貨などの現金がなくなることは怖いことかもしれない。特に500円硬貨は、“500円玉貯金”をする人も多く、財布にあるとちょっと嬉しい存在だ。最新の技術が詰め込まれた新硬貨を実際に手にするのを楽しみにしている人も少なくないだろう。またデザインが刷新されるであろう次の約20年間、ますますキャッシュレス化が進んでも、コインレスとはならずに500円硬貨の存在価値はまだまだありそうだ。

●解説!新しい500円貨【財務省】

出典元:「新500円硬貨とキャッシュレス決済」に関する無料調査レポート【ゼネラルリサーチ】

※サムネイル画像(Image:財務省より引用)