近年、スマホは「大容量化」や「高級化」が進んでいます。たとえばiPhone 14 Proには1TBモデルが登場し、価格は22万4800円。ゲーミングPCに相当する価格帯です。

一方でスマホは2年ほどで買い替える一種の消耗品でもあります。するとより安価な「中国製スマホ」への乗り換えを検討する方も多いのでは? しかし中国製スマホはHUAWEI問題に代表されるように、様々な点から危険性が指摘されてもいます。HUAWEI問題についてはこちらの記事でも詳しく取り上げています。

今回はXiaomiとOPPOの端末を題材に「中国製スマホは危険なのか」「XiaomiやOPPOはやめた方がいいのか」実機レビューします。

中国製スマホとは

中国製スマホとは、その名の通り、中国のメーカーが手掛けるスマートフォンです。代表的なメーカーにはXiaomiやOPPO、またHUAWEIが挙げられます。

中国製スマホの代表的なメーカー

【左】HUAWEIは1987年に中国・深センに設立されたメーカー。HUAWEI問題をきっかけにAndroid OSから締め出され、2023年現在は独自のHarmonyOSを提供。旗艦モデルのMateシリーズはいまでも人気があります。【中央】Xiaomiは2010年に北京で設立されたメーカー。「低価格なハイエンド機」を市場に積極的に投入しており、SamsungとAppleに次ぐ世界3位のメーカーです。創業者のレイ・ジュン氏は「中国のスティーブ・ジョブズ」とも呼ばれ、カリスマ経営者の1人。【右】OPPOは2004年、広東省東莞市に設立されたメーカー。世界4位のメーカーですが、2023年には半導体業務から撤退も表明しており今後が注目されます(ロゴ画像は各公式サイトより引用)

このように中国には世界的なスマホのメーカーが集まっています。そのような中国製スマホの雲行きが変わったのは2019年のことです。

2019年のHUAWEI問題をきっかけに世界的なボイコットがはじまる

中国製のスマホの危険性が広く知れ渡った最大の理由は「HUAWEI問題」でしょう。アメリカは、中国の「インターネット安全法」や「国家情報法」に強い懸念を示しており、同法に基づいてHUAWEI端末のモバイル通信のデータなどが中国に渡る可能性を指摘しています。実際に米商務省は2019年5月にHUAWEIおよび関連会社68社を禁輸対象リストに追加しています

(画像引用元:HUAWEI公式サイト)

HUAWEIをきっかけに、HUAWEIは独自OS「HarmonyOS」の開発を加速。このことは事実上、同社がAndroid OSを開発するGoogle社から締め出されたことを意味します。

こうした大きな問題に発展した「HUAWEI問題」ですが、HUAWEI以外のXiaomiやOPPOといったメーカーにも「インターネット安全法」を理由に同様の危惧が寄せられているのが現状です。

中国製スマホの危険性と懸念点

中国製スマートフォンに対する主な懸念点としては、プライバシーとデータの安全性、サイバーセキュリティとスパイウェアのリスクが挙げられます。

前述の通り、中国には「インターネット安全法」「国家情報法」が存在し、これらの法律に基づいて中国製品や中国製アプリで収集されたモバイルデータ通信の記録や個人情報は、中国に渡る可能性があるためです。

こうした懸念はハードウェアだけに寄せられている訳ではなく、たとえば「TikTok」の危険性も指摘されています。

TikTokの危険性については以下の記事で解説しているので参考にしてください。

もっとも製品やアプリの「バックドア」に対して、ユーザーが個人レベルでできることは限られているのも事実です。スマホの購入に関しては、技適認証を確認したり様々なレビューをチェック。また購入後の利用についてはGoogle Playプロテクトで安全性をチェックするといった使い方が現実的でしょう。

その上でどうしても不安であれば「使わない」ことをおすすめします。

【検証】OPPO Reno7 Aを実機レビュー

ここからは実際にXiaomiとOPPOの端末をそれぞれ実機レビューしていきます。

まずはOPPO Reno7 Aをレビューします。安全性に関する項目としては技適認証やGoogle Playプロテクトについて触れつつ、それ以外の項目としてはせっかくの機会なのでベンチマークスコアやカメラ性能もご紹介します。

OPPO Reno7 AはOPPOが2022年に発売したスマホで、定価は4万4800円。購入動機は「ミドルレンジとしては上々のCPU性能」。購入前、筆者はGalaxy端末のバッテリー発熱に悩んでおり、同端末を手放した後はしばらくXiaomiのサブスマホをメインの代わりに使用していました。しかし同端末はサブスマホとしては申し分ないものの、メインスマホとしては力不足であることが否めず「ミドルレンジの中で一定のCPU性能が期待できるもの」を選ぶ形で購入した形です

さっそく安全性や使い心地などを実機レビューしていきます。

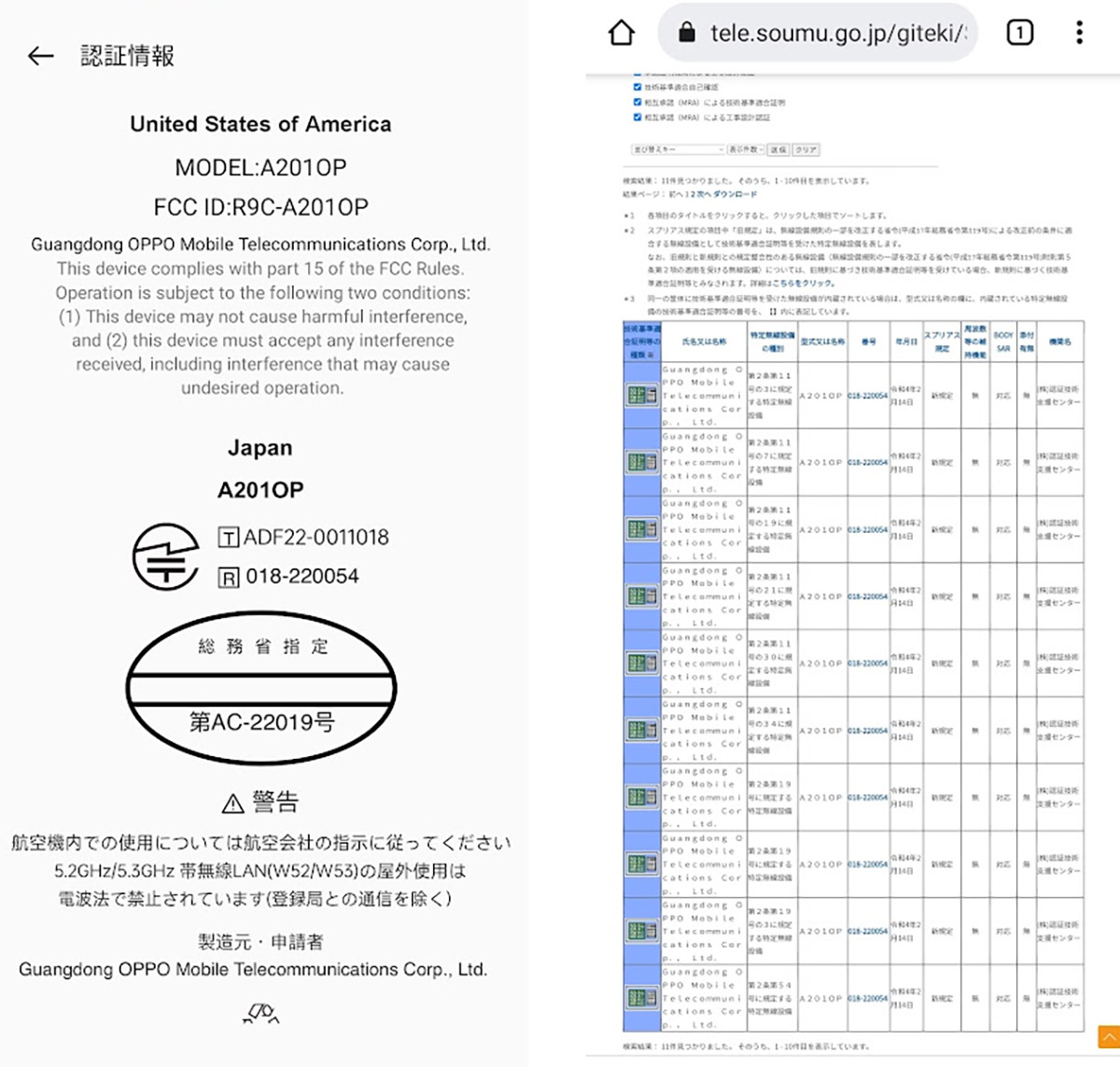

技適認証は得ているの?

技適とは「技術基準適合証明」のことで、技適マークがある端末は「電波法令で定めている技術基準に適合している無線機」であることが証明されます。

●総務省「電波利用ホームページ」は→こちら

つまり本端末は総務省の認可をきちんと受けたスマホであることが分かります。

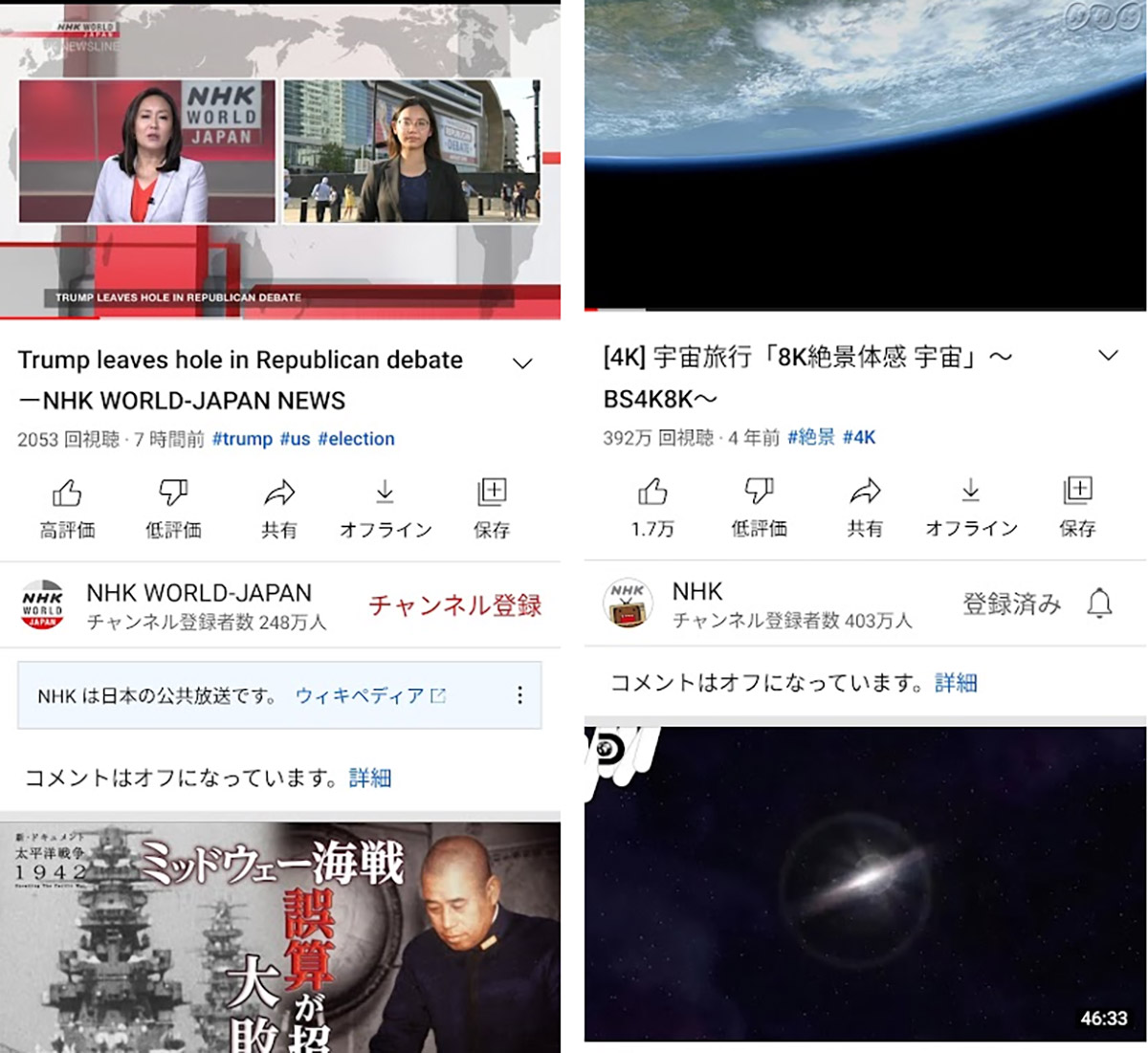

動画視聴

動画視聴には特に不自由しません。通常のYouTube動画の閲覧はもちろん、4K動画の視聴もサクサクです。動画視聴がメイン用途であれば、画面サイズ(6.4インチ)さえ不自由しないならば、特に不満を感じることはないでしょう。より大画面を求める場合はiPhone 14 Plus(6.7インチ)や各種折り畳みスマホも検討すると良いでしょう

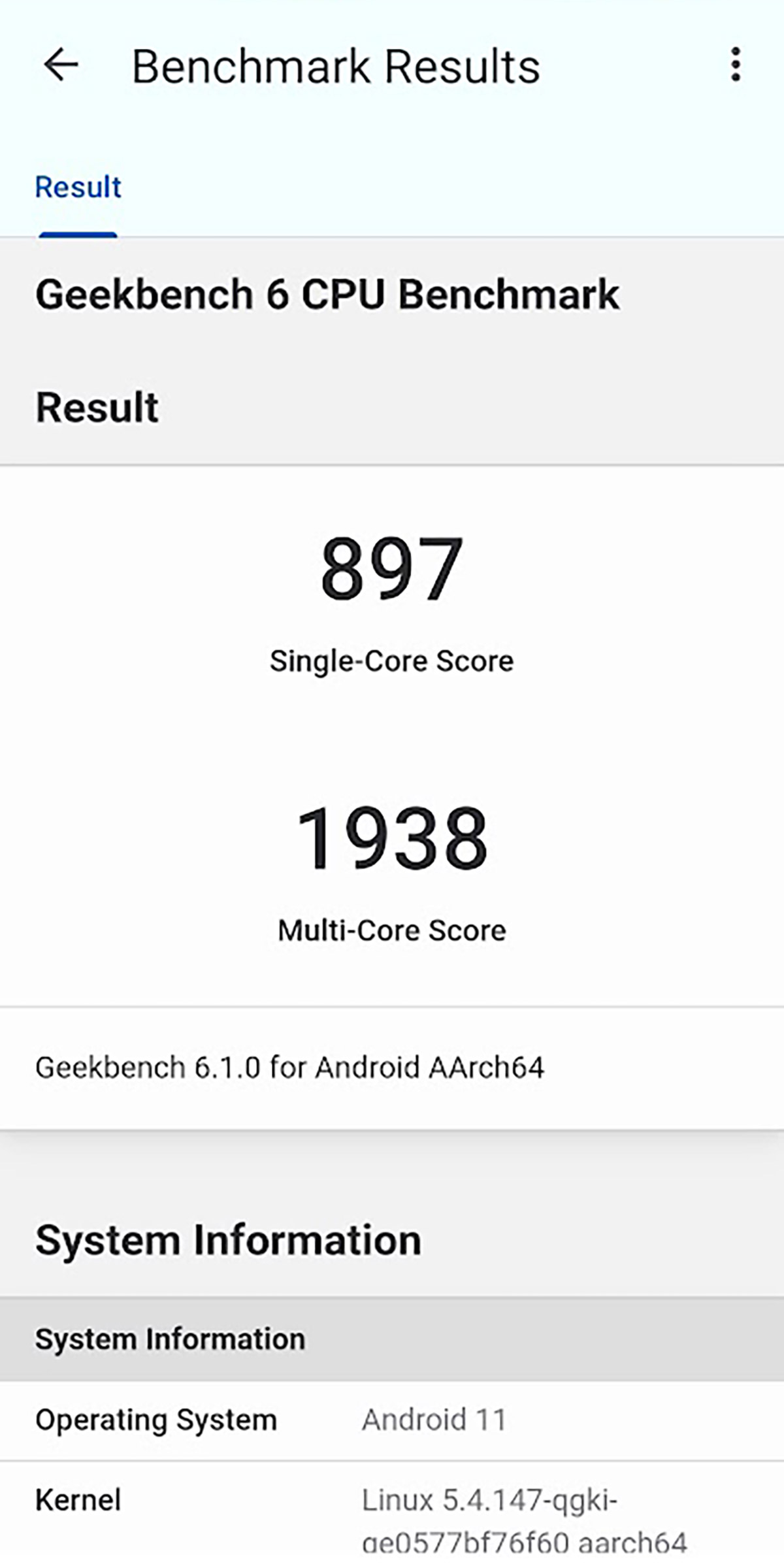

ベンチマークスコア

CPU性能は以下の通りです。

Geekbench 6での計測結果です。後述しますがXiaomiの端末と比較してダブルスコアで優れた計測結果であり、ミドルレンジのスマホとしては上々。「ミドルロー」というよりは「ミドルの上の方」の端末と言えるでしょう。もっともハイエンドのスマホでは2000点以上が同計測の目安のため、あくまでミドルの域は脱しません。普段使いとしては非常に快適、といったところです

バッテリー

OPPO Reno7 Aは4500mAhの大容量バッテリーを搭載していることも特徴。4500mAhはハイエンドモデルのバッテリーに匹敵します。

たとえば筆者の端末は残り70%で1日4時間25分、充電無しで端末の利用が可能な状態です。100%の充電があればおよそ2日弱は充電無しでも利用可能。「最適化された夜間充電」「就寝時の待機電力軽減」といったバッテリー持ちを良くする細々とした設定も、端末のデフォルト設定でオンになっているのも嬉しいポイントです

カメラ性能

向かって左がOPPO Reno7 Aの通常モードで撮影した写真。筆者が気に入っているG-SHOCKを撮影したもの。向かって右が「超高解像度」モードで撮影したもの。どちらも同じように室内で撮影したものですが、いずれも室内の撮影だと光量が少なく若干暗めに仕上がりやすいように感じました。またモードの違いによる解像度や写真の仕上がりの違いは、今回の撮影だとさほど大きくないようにも感じられます。画質自体は端末の価格を考えると申し分ないですが、どちらかと言えば自然光での撮影の方が向いていそうです

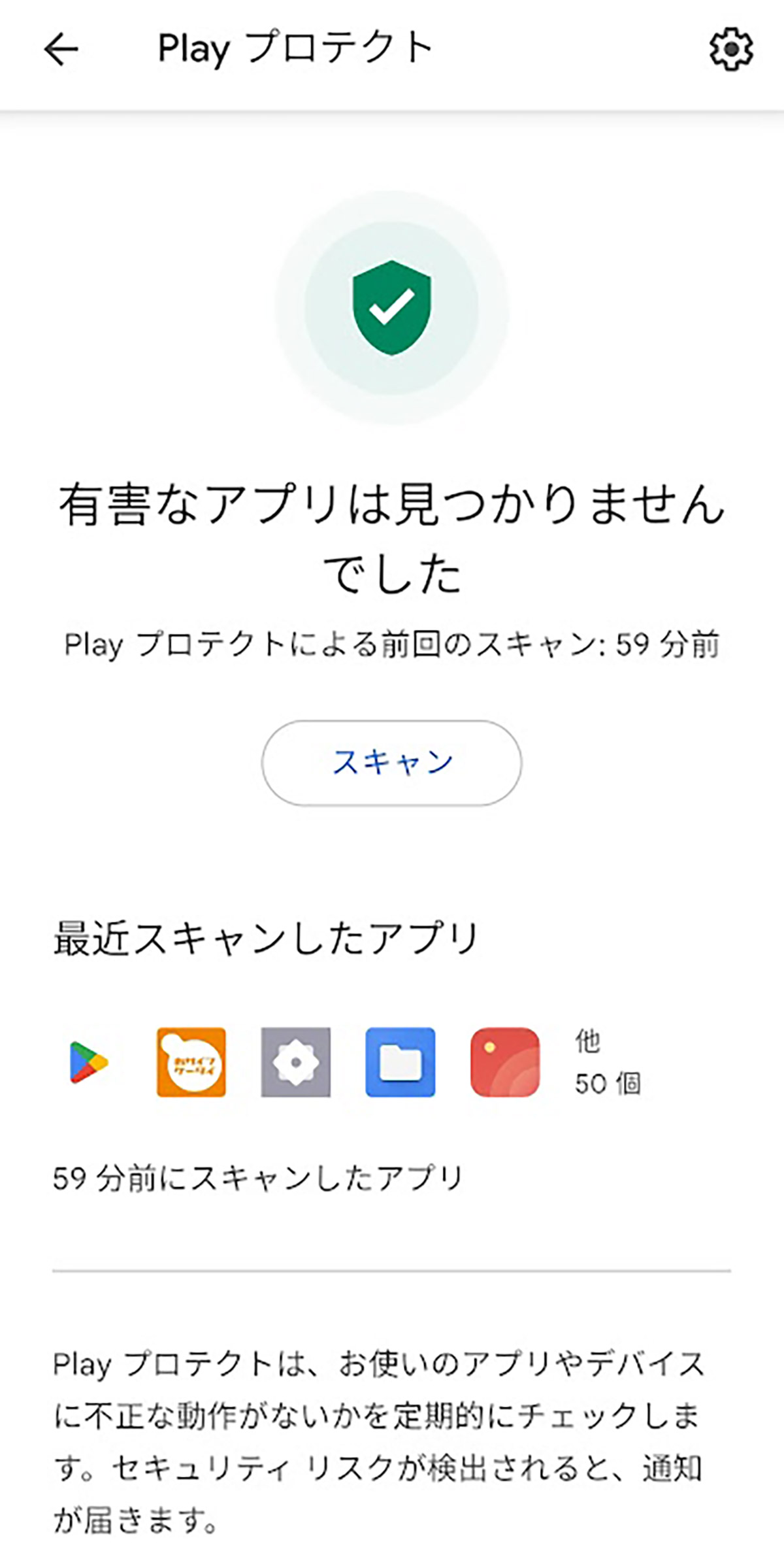

Google Playプロテクト

Google Playには「Play プロテクト」という機能があり、アプリのインストール時に「アプリの安全性」を確認してくれるほか、デバイスを自動的に定期スキャンしてくれます。実際にOPPO Reno7 Aをスキャンしたところ、有害なアプリはヒットせず、ある程度安全な状態に端末は保つことができていると言えそうです

【検証】XiaomiのRedmi 9Tを実機レビュー

続けてXiaomi編です。今回はXiaomiのRedmi 9Tを実機レビューしてみます。

XiaomiのRedmi 9Tは、同社が2021年秋に発売したスマホ。定価は17,490円。筆者は2年ほど前に、セールを狙って13,000円ほどで購入しました。なお購入動機は前述したように、筆者はGalaxyのスマホの発熱に悩んでおり、万が一メインスマホが使えなくなった際の「サブスマホ」として用意した形でした。その後、Galaxyを手放した後には押し上げられるようにして一時的にメインスマホとして使っていた時期もあります

(画像引用元:Xiaomi公式サイト)

Redmi 9Tも総務省の技適認証を得ており、Google Playプロテクトでもアプリの安全性に問題なし。そのためいくつかの欠点を除けばミドルローのスペックとしては非常に優れた端末です。ただし「メインスマホ」にはおすすめはしません。

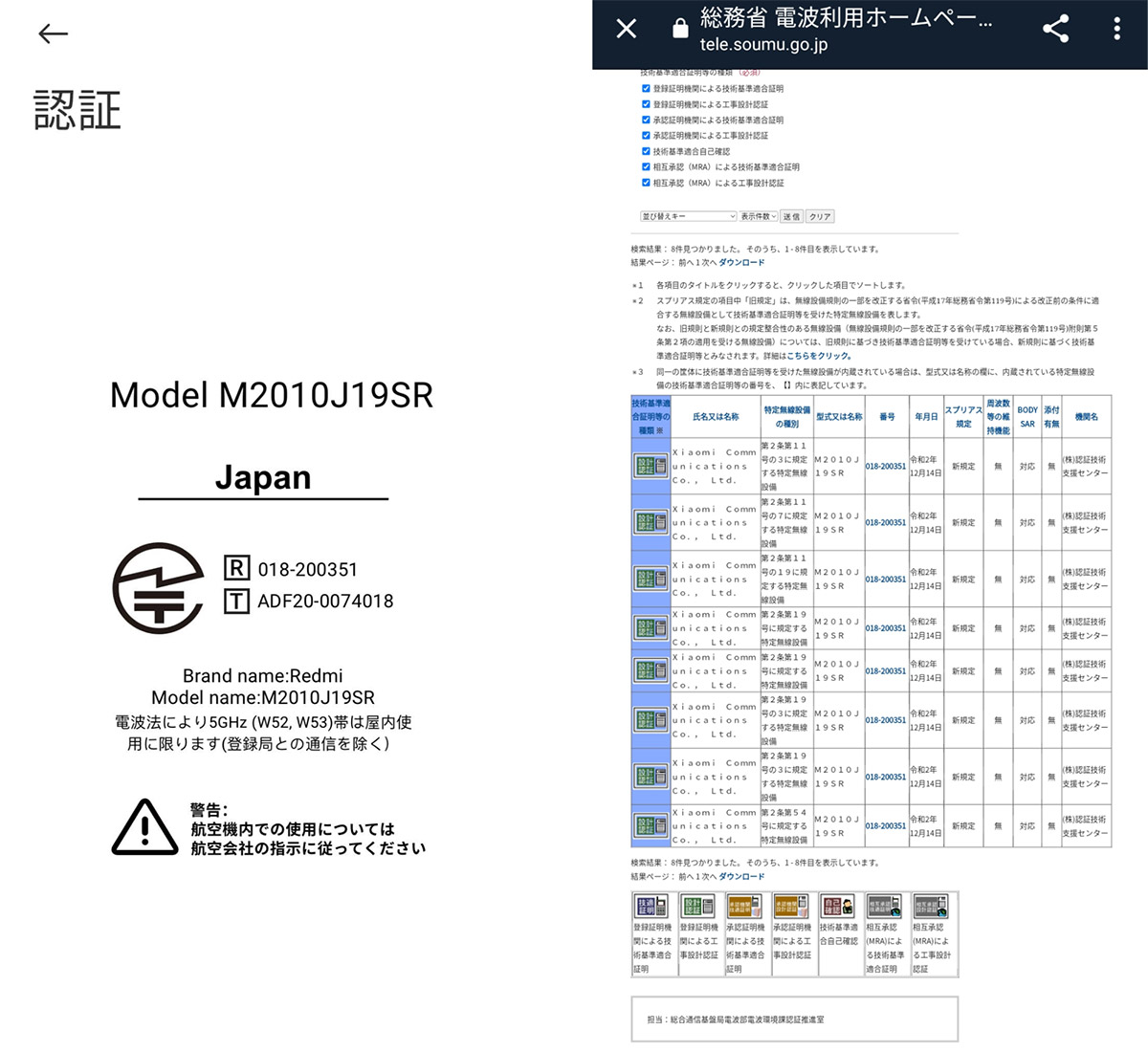

技適認証は得ているの?

【左】Xiaomi Redmi 9Tの技適関連の証明番号は、「デバイス情報」→「認証」で確認可能。【右】OPPO Reno7 Aと同じく当該番号を総務省の電波利用ホームページで検索すると、技適の各種認証を受けています。本端末は総務省の認可をきちんと受けたスマホであると言えます

●総務省「電波利用ホームページ」は→こちら

動画視聴やネットサーフィンはある程度はサクサク

動画視聴やネットサーフィンは基本的にサクサク。電波の悪い場所や人混みの中で使う際は重さを感じることもありますし、先に紹介したOPPOの端末に比べるとCPU性能は足元にも及びませんが、非常に安価な端末としては十分すぎる性能です

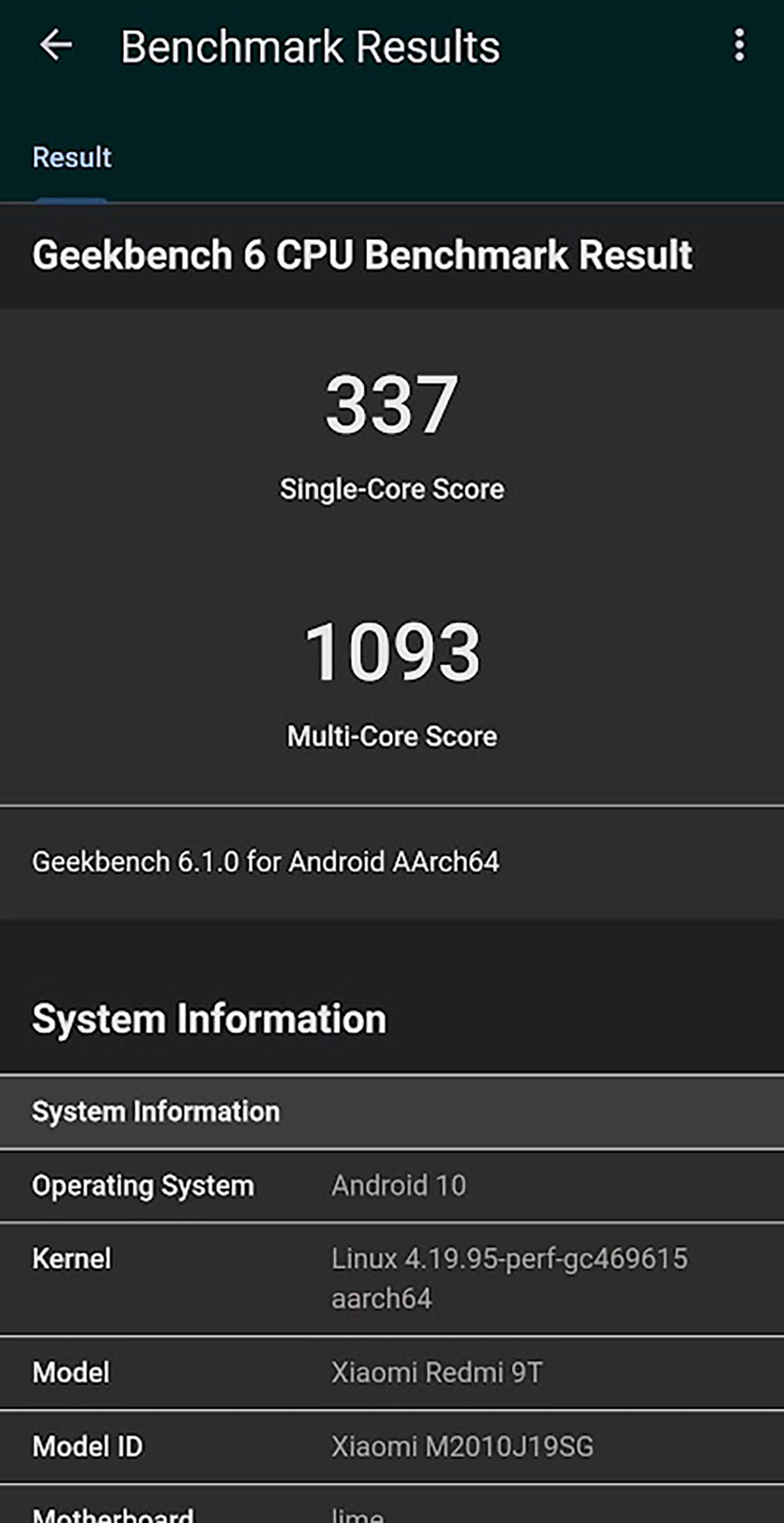

ベンチマークスコア

Geekbench 6での計測結果です。Single-Core ScoreとMulti-Core Scoreは共にOPPO Reno 7Aの半分程度のスコアです。値段相応の性能とはいえ、CPU性能が非常に低いことは間違いないです。この点もミドルローのスペックとしては他の機能や性能、使い勝手も併せて考えると優れているものの、メインスマホにはなり得ない理由です

デュアルアプリが利用可能

XiaomiのRedmi 9Tでは「デュアルアプリ」を作成可能。デュアルアプリとは1つのアプリを「クローン」できる機能で、たとえばLINEを対象にデュアルアプリ機能を使うと「元のLINEはそのままに、クローンしたLINEアプリに別アカウントでログイン可能」です。端末の標準機能を使うだけで、2つのアカウントを1台で使い分けられるため極めて便利です

2年間利用してもバッテリーのヘタリは無し

ちなみに前述したGalaxyは、筆者の場合は2年ほど利用するとバッテリーの発熱も消耗も激しく「ポケットに端末を入れるのがためらわれる」のが正直なところでした。バッテリー性能に関しては、あくまで筆者の個人的な体験としてはSAMSUNGよりXiaomiの方が優れている印象です。

SIMカードの2枚差しが可能だが注意点も

Xiaomi Redmi 9TはSIMカードの2枚差しが可能です。ただし2枚差しはおすすめしません。理由は2022年1月18日に、Xiaomiが「デュアル SIM 機能をご利用の際に、 特定の条件下において緊急機関(110 番、118 番、119 番)へ発信できない場合があること」を発表済みである点。

緊急通報は常に安定的に行えることが望ましく、「発信できない場合がある」のであればデュアルSIM自体を本端末では使わないことをおすすめします。

参考元:Amazon「REDMI 9T をご利用中のお客様へ」

NFC機能に非対応なのも難点

Xiaomi Redmi 9TはNFC機能を非搭載。よって運転免許証やマイナンバーカードのICチップを読み取る形の本人確認が不可です。たとえば上記はゆうちょダイレクトの「ゆうちょ認証アプリ」の例ですが、NFCが非搭載の端末では本人確認自体ができません。この点は非常に不便であり「メインスマホ」にはなり得ない要因の1つです

カメラ性能は低い

先に撮影したOPPO Reno 7Aと同条件で撮影したG-SHOCKの写真です。OPPOでの撮影と比較するといっそう「暗く、ちょっとぼやっとした」仕上がりであり、室内撮影という条件下であるとはいえスマホのカメラとしてあまり実用的ではない品質だと言えるでしょう

Google Playプロテクトでも有害なアプリはヒットせず

OPPO Reno7 Aと同様にGoogle Playプロテクトを利用しました。なお同機能では向かって右の画像のように、不要なアプリからはアプリの権限も自動的に削除してくれます。実際にXiaomi Redmi 9Tからは危険性の高いアプリは発見されず、少なくとも筆者の場合は「ある程度、安全にデバイスを利用できている」と言えそうです

総じてOPPO Reno7 Aと比較すると端末の性能が大きく劣ることに加え、デュアルSIM利用時の緊急通報の不安定さなど利用の不安点はいくつかあります。そのためメインスマホとしては「やめた方がいい」と筆者は考えます。一方でサブスマホとしてであれば、活躍の幅が一定程度あると言えるでしょう。

中国製スマホはなぜ安いの?

XiaomiとOPPOの端末を実機レビューしましたが、やはり多くの方にとってこの2つのメーカーの「安さ」は魅力に映るでしょう。メインスマホとしては不安な点があったとしても、サブスマホとしても手に取りたくなる価格帯です。安さの秘密は、大きく分けて2つです。

部品調達コスト

まず最大の理由は「部品調達コスト」の安さにあります。中国は人件費が安く、製造コストが安く、なおかつ工場が中国国内のメーカーに卸す場合は輸出のコストもかかりません。そのため中国国内のメーカーは安価に部品を調達し、スマートフォンを製造できます。最終的に国外に輸出するとしても「部品をそれぞれ輸入して組み立てる」のに比べれば、はるかに安価です。

マーケットサイズが大きい

中国は輸出に強いのはもちろんですが、内需も非常に大きいです。部品調達コストも安いため、アメリカや日本のメーカーよりも大きく値引いた価格で「薄利多売」をしても、十分な売上になるという一面もあるでしょう。

中国製スマホのデメリット

「安いから」といって中国製のスマホを利用するのは、デメリットもあります。筆者が今回検証したように、確かに中国製のスマホは技適認証を得ており、怪しいアプリも検出されません。しかし、それでも「バックドアが仕込まれている可能性」があるため、世界的な問題になっているという一面があるのです。

個人情報流出のリスク

前半で解説した通り、中国の各種法律によって端末のモバイルデータ通信の記録や個人情報は最終的に中国政府に渡る可能性があります。ハードウェアだけでなく、アプリでも危険性は指摘されています。たとえば実際にTikTokにはバックドアが仕込まれているという内部告発者の証言もすでに国内で報じられています。

参考元:TikTokに中国向け「バックドア」が存在、内部告発者が証言

そのため中国製のアプリやハードウェアを使う際は、個人情報流出のリスクも常に意識しましょう。

Android OS及びGoogle Playから締め出されているメーカーも

前半でHUAWEIのHarmonyOSについて紹介を行いましたが、やはりAndroidやGoogle Playが利用できないケースがあるのはデメリットです。HUAWEIに対して行われた数々の措置が、今後他のメーカーに飛び火する可能性もまたゼロではないでしょう。

HUAWEIのHarmonyOSが飛躍的な進歩を遂げていることも、無視できません。HarmonyOSは中国国内を中心に大きく広まっており、世界第3位のOSへと成長しています。HarmonyOS 4では対話型AIの搭載も発表済みであり、HUAWEIにとって「自社で世界第3位のOSを保有していること」は大きな強みになりつつあります。

参考元:HUAWEI HARMONYOS IS SPREADING LIKE WILDFIRE

HarmonyOSの基本機能はすでにオープンソースであり、他の中国製スマホがHarmonyOSを取り入れるといった展開もあり得なくはないでしょう。いずれにしても中国製スマホを使うのであれば、「HUAWEI問題の今後の展開」は中止すべき最重要事項の1つです。

まとめ

今回は中国製スマホの危険性や、Xiaomi・OPPOの端末はやめた方が良いのかを実機レビューしました。まずユーザーレベルで確認やある程度の対応が可能な「技適認証」「Google Playプロテクトによる有害なアプリの検出」についてはいずれのメーカーもまったく問題ありませんでした。

端末の性能も、あえて言えばXiaomiのRedmi 9Tは不足感が強いものの価格を考えると「サブスマホとして及第点」でした。とはいえこれらの検証は「バックドアの存在を否定できるもの」ではありません。そのため現実的には「中国製スマホのコストパフォーマンスや利便性などを重視するか」「安全性を重視するか」をユーザー個々人が判断して、利用することをおすすめします。