スマホでWi-Fiに接続するとき、Wi-Fiの電波一覧に「〇〇-A」と「〇〇-G」の2つが表示されることがありますよね。実はこれ、Wi-Fiの周波数帯である「2.4GHz」と「5GHz」を表しているんですが、いったいどちらに接続すればいいのでしょうか? そこで今回は、Wi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯の違いと、どちらに接続すべきかを解説します。

【目次】

1.Wi-Fiには大きく分けて2つの周波数帯がある!

2.2.4GHz帯と5GHz帯、それぞれのメリットとデメリットは?

3.結局、2.4GHz帯(〇〇-G)と5GHz帯(〇〇-A)はどっちがいいの?

4.まとめ

Wi-Fiには大きく分けて2つの周波数帯がある!

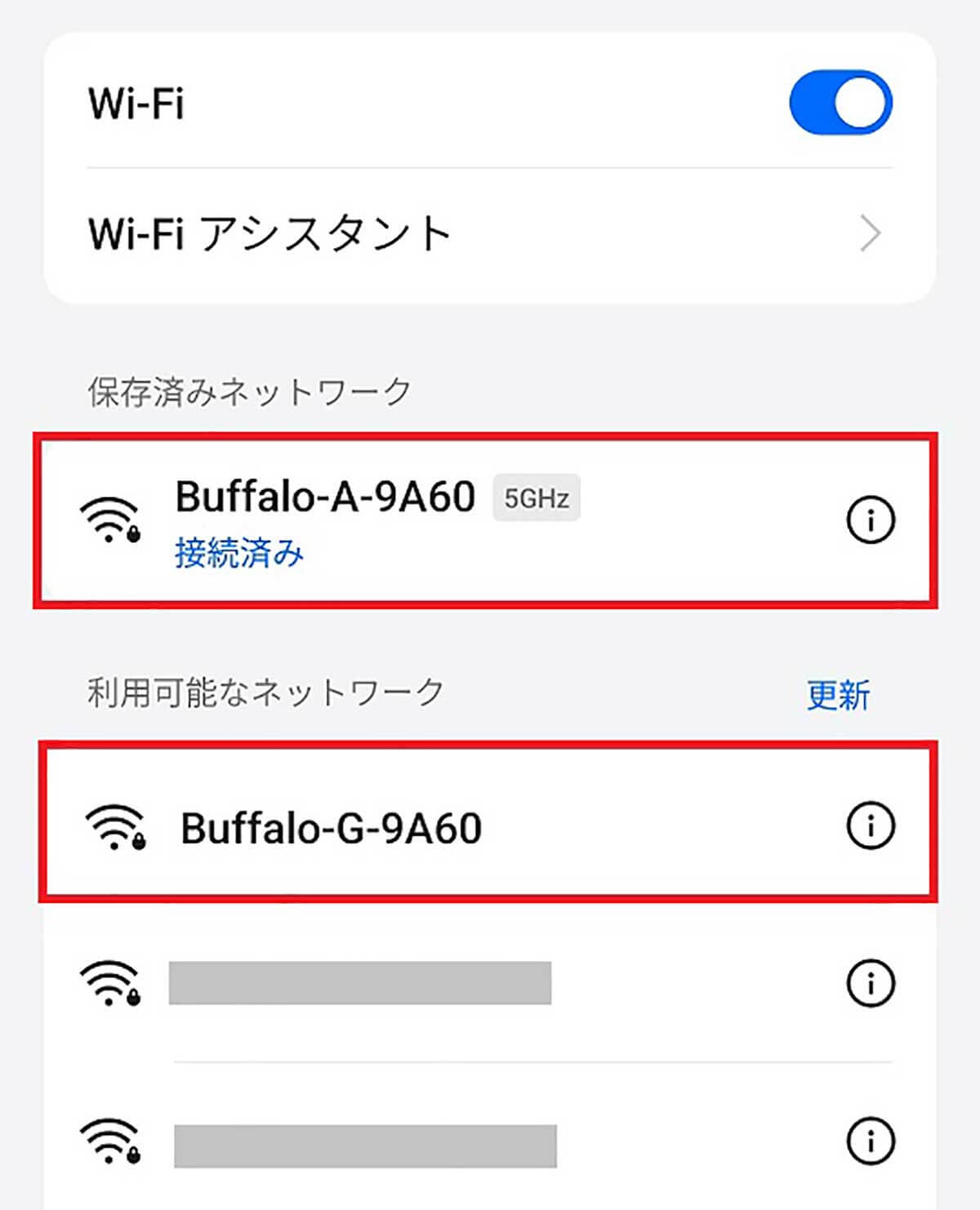

スマホやパソコンで、自宅や会社のWi-Fi(無線LAN・親機・アクセスポイント)に接続しようとすると、Wi-Fiの電波一覧に「〇〇-A」と「〇〇-G」の2つSSID(電波名)が表示されることがあります。

同じWi-Fiルーターから発信されている電波なのに、どうして2種類の表記があるのか不思議に思った人も多いことでしょう。これって、いったいどっちに接続すればいいんでしょうか?

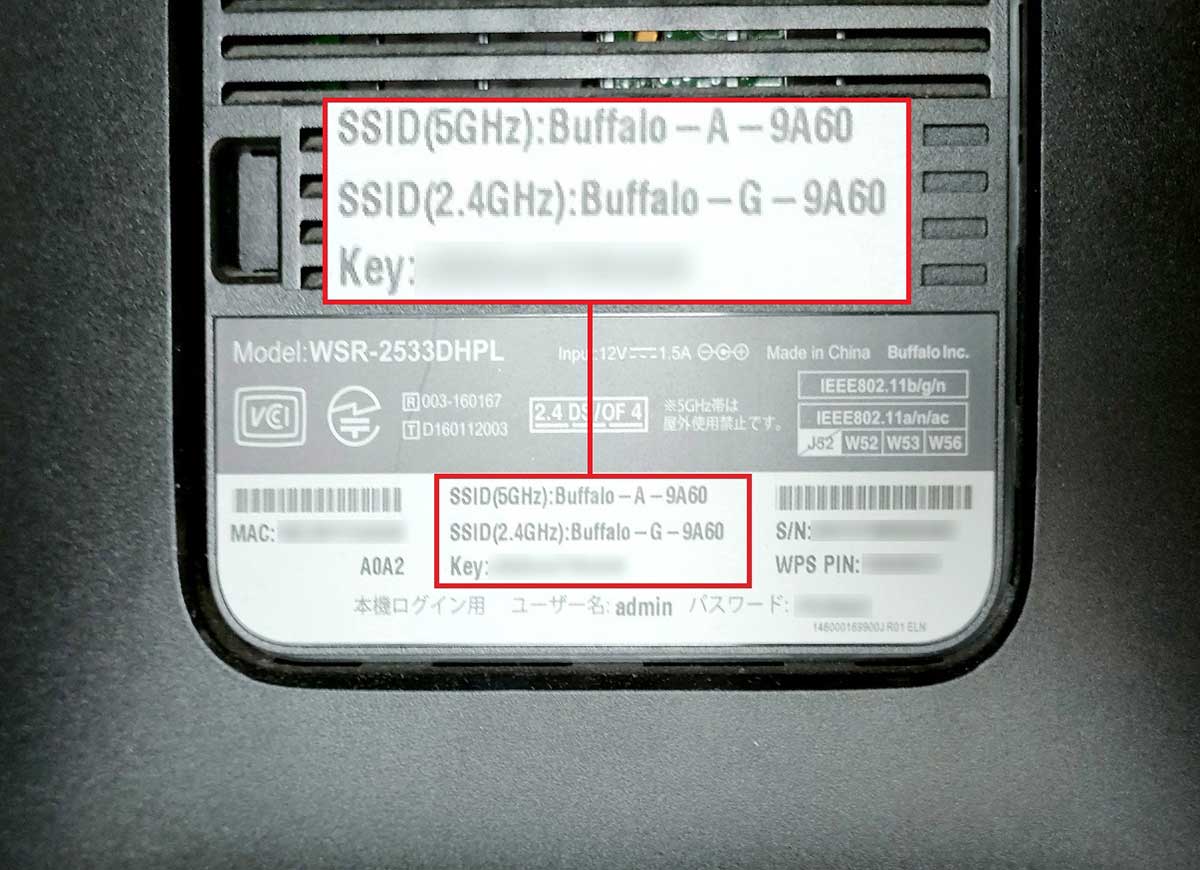

Wi-Fiルーター本体の背面を確認してみると、「SSID(5GHz)Buffalo-A-9A60」と「SSID(2.4GHz)Buffalo-G-9A60」の2つの電波があることが分かります(筆者撮影)

そもそも、Wi-Fiの規格は「IEEE」という世界標準規格を策定する“米国電気電子学会”で定められいます。正式名称は「IEEE802.11」であり、頭のIEEEは“アイ・トリプル・イー”と読みます。

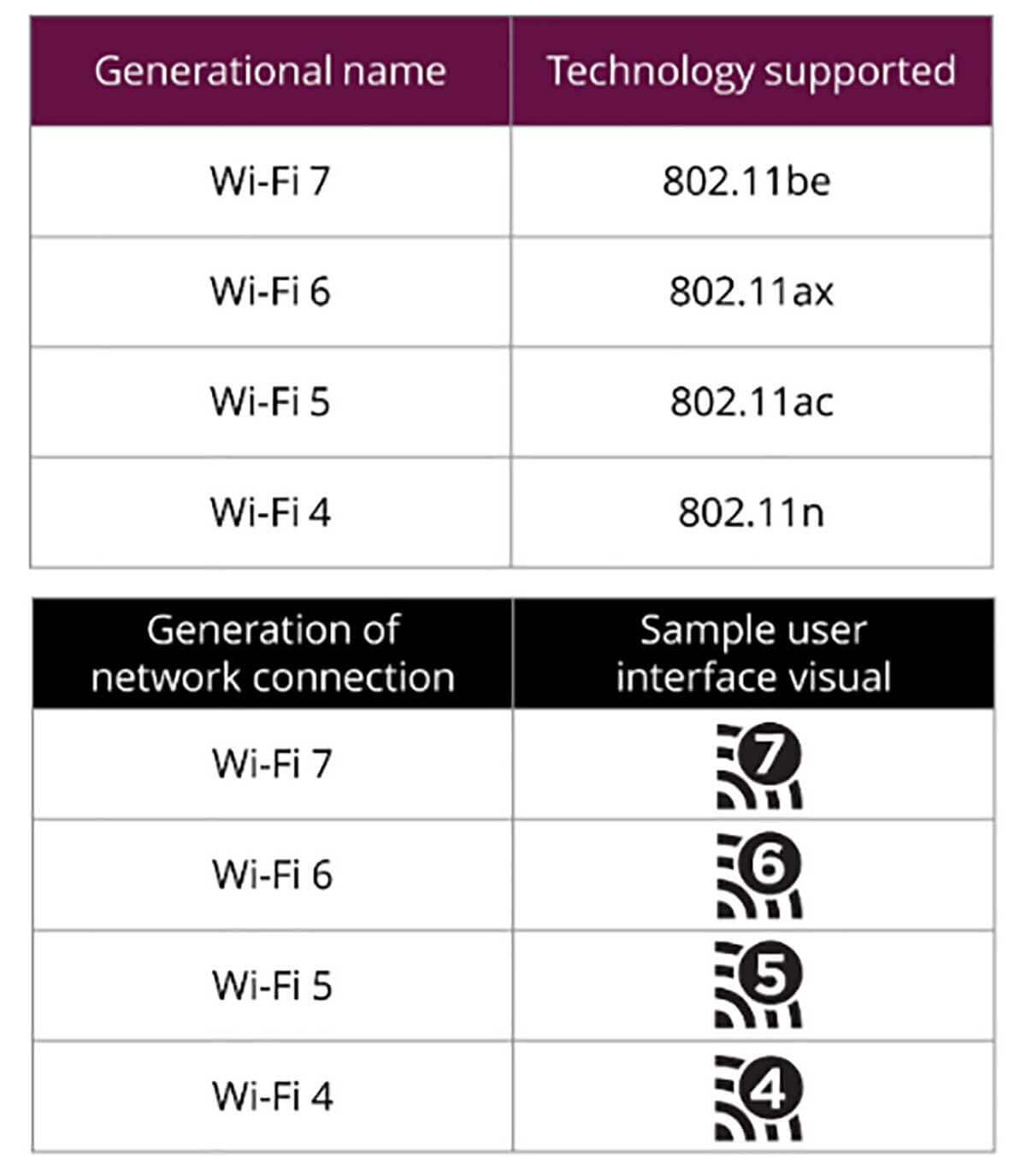

「IEEE802.11」のあとに「11b」「11g」「11a」「11n」「11ac」「11ax」といった名前が続き、これが規格の正式名称になっているのです。

しかし、これでは覚えにくいということで、現在では業界団体の「Wi-Fi Alliance」が定めた愛称の「Wi-Fi」ロゴで表示されるようになっています。

●Wi-Fi Alliance(公式)は→こちら(英語)

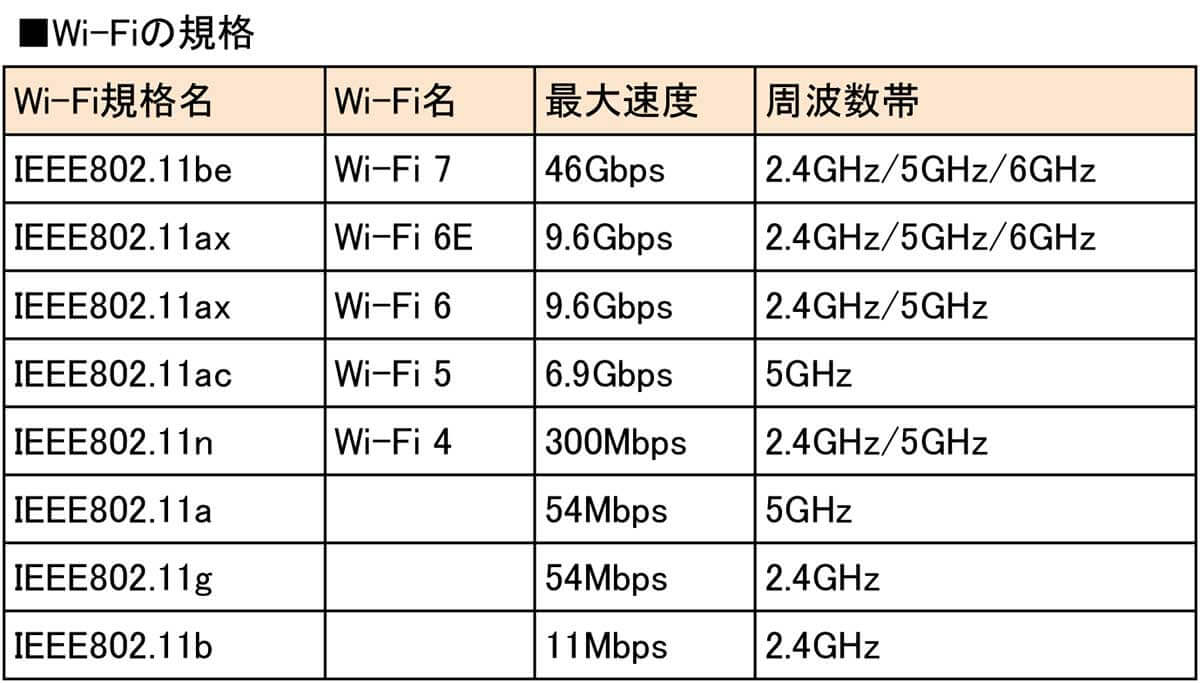

こちらがWi-Fi規格とロゴです。最新のWi-Fi 7は「IEEE802.11be」、Wi-Fi 6は「IEEE802.11ax」、Wi-Fi 5は「IEEE802.11ac」、Wi-Fi 4は「IEEE802.11n」ということになります(画像はWi-Fi Alliance公式サイトより引用)

Wi-Fiの規格は15年以上前は11bや11gが主流でしたが、その後11a→11n→11ac→11ax→11beと進化しており、新しい規格ほど通信速度も速くなります。

最新のWi-Fi 7は、まだほとんど使用されておらず、Wi-Fi 6/6Eが普及し始めたばかりです。

現在、Wi-Fiでは主に2.4GHz帯と5GHz帯が利用されており、Wi-Fi 4やWi-Fi 6対応のWi-Fiルーターなら「〇〇-A」と「〇〇-G」の2つのWi-Fi電波が発信されているわけです。

ちなみに、IEEE802.11axにはWi-Fi 6とWi-Fi 6Eの2つがあってややこしいのですが、Wi-Fi 6Eでは、新たに6GHz帯も利用できるようになっています。

ただし、Wi-Fi 6E対応Wi-Fiルーターは市販されたばかりであまり普及しておらず、現状では事実上2.4GHz帯と5GHz帯の2つがあると覚えておけばいいでしょう。

もちろん、将来的には超高速の6GHz帯も利用されるようになるはずです。

こちらがWi-Fi規格をまとめた表です。現状で普及しているのはWi-Fi 6までなので、とりあえず、Wi-Fiの周波数帯は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類があると覚えておけばいいでしょう(表は筆者が独自に作成)

2.4GHz帯と5GHz帯、それぞれのメリットとデメリットは?

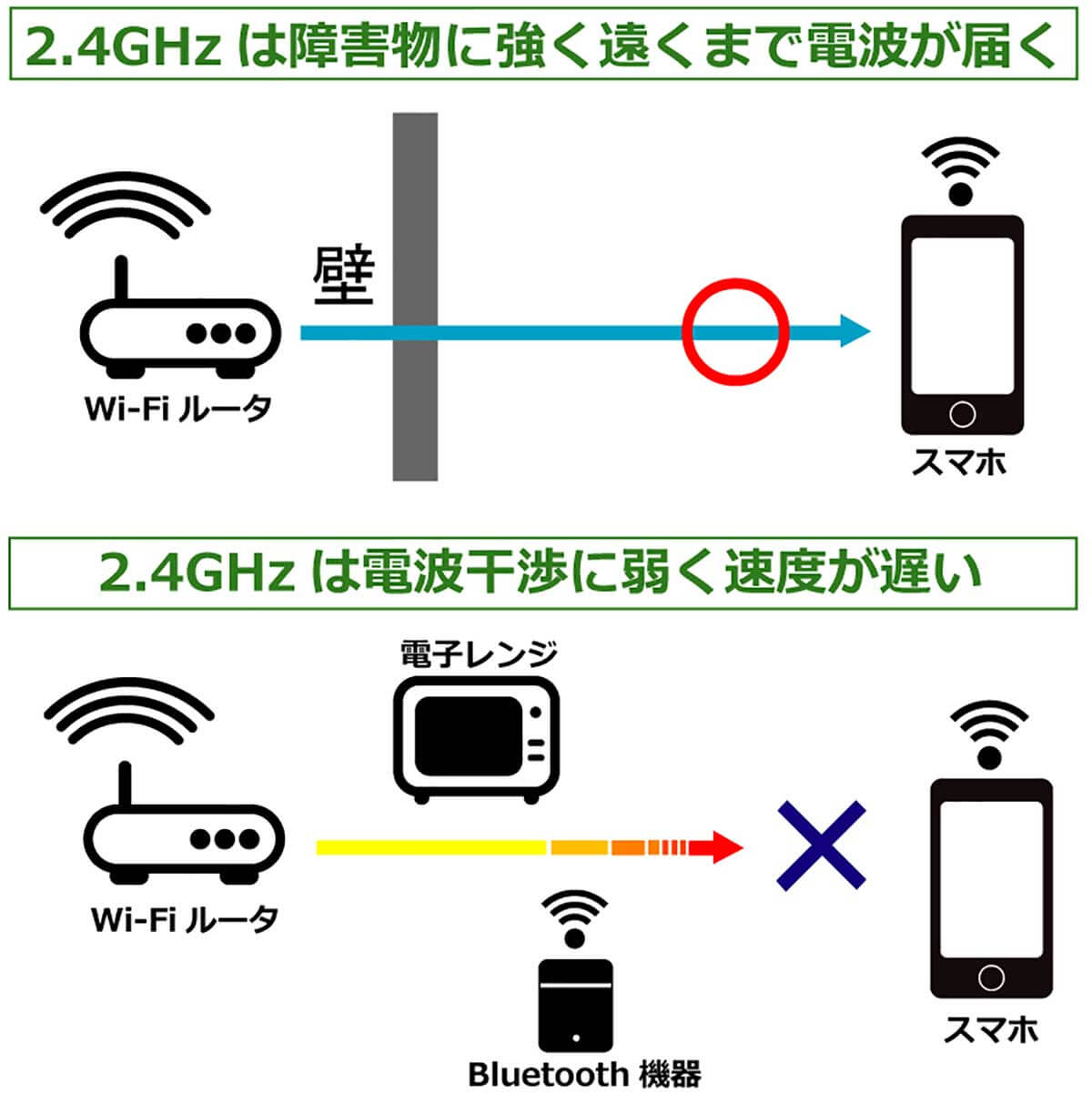

まず、2.4GHz帯の特徴を紹介します。2.4GHz帯は障害物に強く電波が遠くまで届きやすい特性があり、これがメリットとなります。

10年以上前にかなり普及した規格で使われていたこともあり、古いパソコンやゲーム機などでは今でも2.4GHzの「11g」が使われています。

ただし、2.4GHz帯はWi-Fiだけでなく、Bluetooth機器や家電製品など、さまざまな電子機器で使用されているため、混線すると不安定になることがあるのが大きなデメリット。

たとえば、電子レンジを使うと電波干渉を起こしてWi-Fiの接続が切れてしまうほか、マンションなどでは、隣の部屋の電波の影響を受けて速度が遅くなる場合も……。

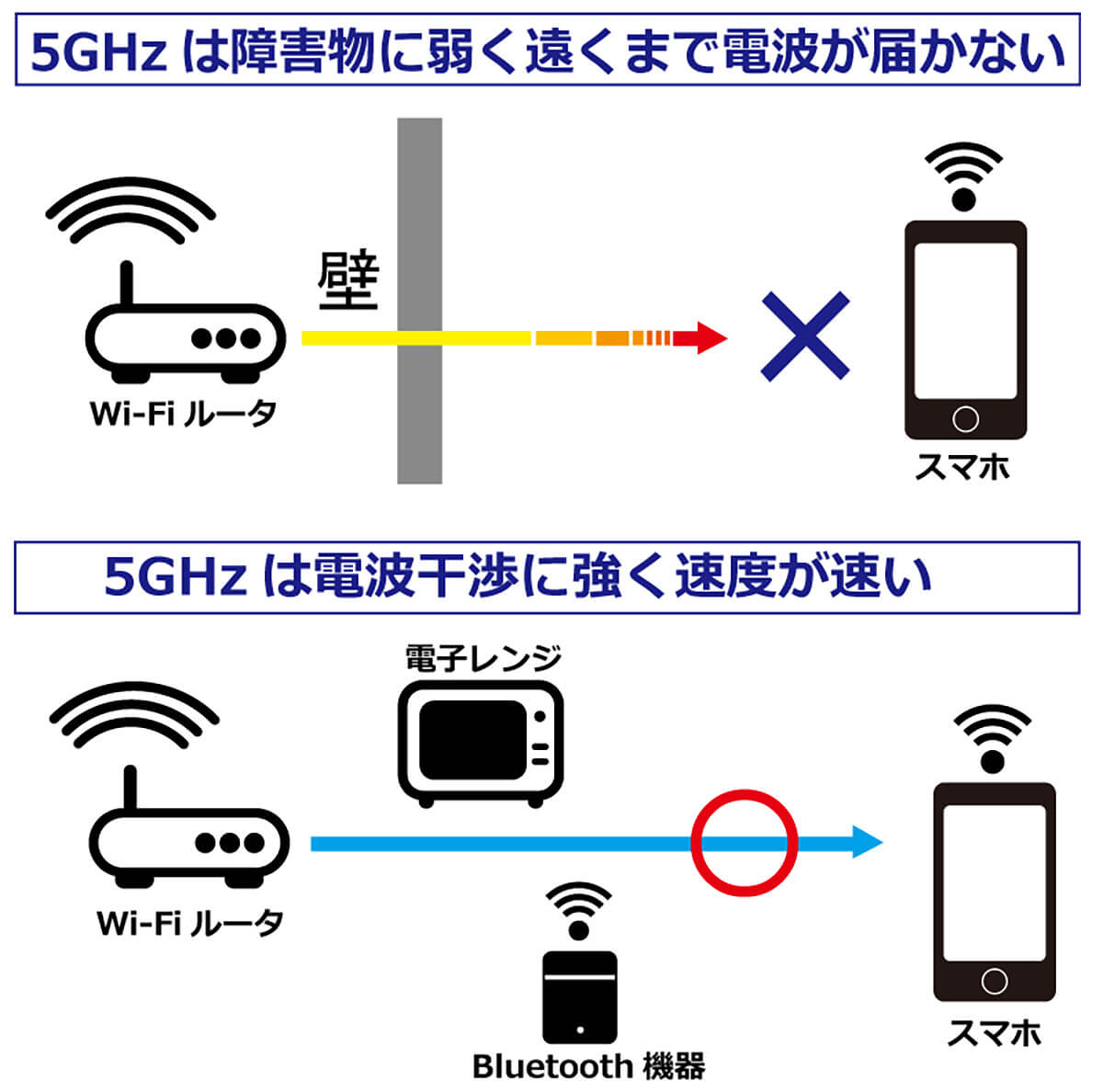

これに対し、5GHz帯は室内ではWi-Fiでしか使われないので、電波干渉を受けにくいのが特徴。また、2.4GHz帯よりも通信速度が速いのがメリットとなります。

しかし、5GHz帯の電波はあまり遠くまでは届かず、障害物に弱いというデメリットもあります。

結局、2.4GHz帯(〇〇-G)と5GHz帯(〇〇-A)はどっちがいいの?

2.4GHz帯と5GHz帯、それぞれの特徴やメリット&デメリットが分かったところで、結局、どちらを使えばいいのか検証してみましょう。

まず、基本的な考え方として「5GHz(〇〇-A)」のほうが通信速度が速いので、Wi-Fiルーターが目視できる自宅やオフィスなどで接続するなら「5GHz」で接続するのがオススメになります。

これに対し、Wi-Fiルーターがある場所から離れた部屋で接続するなら「2.4GHz(〇〇-G)」のほうがオススメです。

もちろん、古い機器ではそもそも2.4GHz帯でしか接続できない場合もありますか……。

まとめ

いかがでしょうか? 現在、Wi-Fiで主に使われている2つの周波数帯「2.4GHz」と「5GHz」の違いが何となく分ったでしょうか?

スマホでWebサイトを見るくらいなら、正直言ってどちらでつないでも問題ありませんが、高画質な動画をネットで観たり、データをダウンロード&アップロードするときなどは差が出ると思います。

極端にWi-Fiの速度が遅かったり接続が途切れる場合は、Wi-Fiの設定で「〇〇-A」と「〇〇-G」を切り替えてみてください。