米マイクロソフトから正式発表されたWindows 11に対し、ネット民から不平不満が続出している。2015年にWindows 10を「最後のバージョン」として発表したにもかかわらず、今回Windows 11がリリース。ユーザーインターフェースが大きく変わり、様々な機能が追加・縮小されているため、ユーザーはまたも“アップデートするか否か”を悩み、さらにアップデートした先には“操作の習得”をしなければならないというわけだ。一体なぜWindows 11をリリースしなければならなかったのだろうか。

マーケティングの観点から新たなブランドネームが必要だったWindows

(Image:microsoft.com)

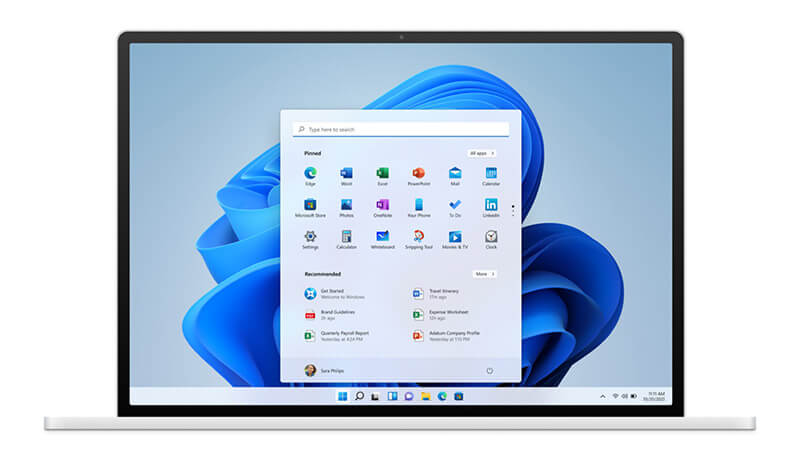

(Image:microsoft.com) Windows 11は年内にリリース予定。自分のPCが必要要件を満たしているかは、現在準備中のチェックアプリでも確認できる(Microsoftより引用)

Windows 10が発表された時、マイクロソフトは「最後のバージョンのWindows」と表明していた。これまで2007年にWindows Vista、2009年にWindows 7、2012年にWindows 8とメジャーバージョンアップが有償で提供されてきたが、それをやめ、OSのバージョンは最後として、半年に1度の機能アップデートにより新機能を提供していく「アジャイル開発方式」へ転換。実はWindows 11もアジャイル開発方式で提供されるアップデートそのものなので、Windows 10を搭載したPCに対してもハードウェアの必要要件を満たせば無償のアップグレードを年内に提供する予定となっている。とはいうものの、これが終の棲家だと思っていたユーザーからすれば、またも新天地で1から操作に慣れなければならないのか……とげんなりしているというわけだ。

ではなぜWindows 11という新たな看板を掲げなければならなかったのかというと、マーケティング上の事情が見え隠れする。今回のアップデートではアプリストアの運営方針の転換や、長年左下にあったスタートボタンを中央に寄せるなど、大幅な変更が行われており、その変化をわかりやすく説明するには、“Windows 11”という名前が必要だったというわけだ。

(Image:JHVEPhoto / Shutterstock.com)

(Image:JHVEPhoto / Shutterstock.com) これまでもマイクロソフトは、アップルやグーグルに比べてベンダー側に有利な利益配分でアプリの提供を行っている

では、Windows 11のリリースが“余計なお世話”なのかというと、一概にそうとは言えない。一番注目されているのは、前述したMicrosoft Storeの変化だ。何が変わったのかというと、アプリ開発者がMicrosoft Storeに、より簡単にソフトウェアを公開できるようになった点と、ソフトウェアベンダーが自社の課金システムを持っていれば、マイクロソフトの取り分を0にして、ベンダー側がより利益が得られる仕組みになったという点だ。これはつまり、低迷していたMicrosoft Storeに魅力的なアプリを増やし、ユーザーの利用率を上げることによって、さらに多くのアプリがラインアップされるという好循環を促すことになる。実際に、自社の課金システムを持つAdobeが人気アプリである「Adobe Creative Cloud」をMicrosoft Store経由で配布することを表明しており、こうしたベンダーが増えていくことが期待できる。

またマイクロソフトは、アマゾンが提供するAndroid向けのアプリストア「Amazon Appstore」との提携を同時発表。これにより、Windows上でAndroidアプリを動かせるようになる。これらの変化は全て、ユーザー・ベンダーともに人気の高いAppleの「App Store」、Googleの「Google Playストア」への対抗策と見られている。

アプリストアに魅力的なアプリが増えていくことはユーザーとしては大歓迎だが、UIを変える必要があったのか……などとモヤモヤした気持ちは拭えない。アップデート後の利便性が大きく向上することを祈るのみである。

参考元:Windows 10はなぜ最後じゃなかった?次世代の「Windows 11」がリリースされた理由【CNET Japan】

●Microsoft(公式)は→こちら

※サムネイル画像(Image:microsoft.com)